Электронный коммутатор.

Можно ли на экране осциллографа наблюдать одновременно два сигнала, скажем, подаваемый на вход усилителя звуковой частоты и поступающий на динамическую головку? Нетрудно догадаться, что осуществить подобное на одном луче невозможно. Но ведь такое бывает необходимо в практике радиолюбителя!

Вывод напрашивается сам: нужно превратить наш однолучевой осциллограф в двух-лучевой - тогда на каждом луче можно наблюдать свой сигнал. Устройства, позволяющие осуществить подобное желание, называют электронным коммутатором. С двумя вариантами электронного коммутатора мы и познакомимся.

Итак, электронный коммутатор. Он подключается к входному щупу осциллографа, а исследуемые сигналы подaютcя на входы (их два)коммутатора. С помощью электроники коммутатора сигналы с каждого входа поочередно подаются на осциллограф. Но линия развертки осциллографа для каждого сигнала смещается: для одного сигнала, скажем, первого канала, - вверх, для другого (второго канала) - вниз. Иначе говоря, коммутатор "рисует" на экране две линии развертки, на каждой из которых виден свой сигнал. В итоге появляется возможность визуально сравнивать сигналы по форме и амплитуде, что позволяет проводить самые разнообразные испытании аппаратуры, выявлять каскады, вносящие искажения.

Правда, линии разверток теперь не сплошные, как у однолучевого осциллографа, а прерывистые, составленные из черточек, подаваемых импульсами на вход осциллографа с электронного коммутатора. Но частота следования импульсов сравнительно большая - до 100 кГц, поэтому разрывов в линиях развертки глаз не замечает, и они смотрятся как непрерывные.

Вот теперь, когда вы получили некоторое представление о принципе работы электронного коммутатора, пора познакомиться с первым вариантом его схемы. Исследуемые сигналы подают на зажимы ХТ1, ХТ2 (это первый канал) и ХТ5, ХТ6 (второй канал). Параллельно каждой паре зажимов подсоединены переменные резисторы R1 и R10 - регуляторы уровня сигнала, поступающего в итоге на вход осциллографа.

С движка каждого резистора сигнал подается через развязывающий (по постоянному току)оксидный конденсатор на усилительный каскад, выполненный на транзисторе VT1 для первого канала и VT2 для второго. Нагрузка обоих каскадов общая - резистор R6. С него сигнал поступает (через зажимы ХТ3 м ХТ4) на вход осциллографа.

Усилительные каскады коммутатора работают поочередно – когда открыт транзистор первого канала, транзистор второго закрыт, и наоборот. Поэтому на нагрузке появляется поочередно сигнал либо источника, подключенного к зажимам первого канала, либо источника, подключенного к зажимам второго канала.

Поочередное включение каскадов осуществляет мультивибратор, выполненный на транзисторах VT3и VT4, к коллекторам которых подключены эмиттерные цепи транзисторов усилительных каскадов.

Как вы знаете, во время работы мультивибратора его транзисторы поочередно открываются и закрываются. Поэтому, когда открыт транзистор VT3, через его участок коллектор-эмиттер оказывается соединенным с общим проводом (плюс источника питания)резистор R4, а значит,подано питание на транзистор VT первого канала. При открывании же транзистора VT4 питание подается на транзистор VT2 второго канала. Переключаются каналы с достаточно большой частотой - около 80 кГц. Она зависит oт номиналов деталей времязадающих цепей мультивибратора - C3R12 и C4R13.

Но даже поочередное включение усилительных каскадов еще не обеспечивает две линии развертки, и оба сигнала будут видны на одной линии, правда,в таком хаотическом виде, что различить, их практически не удастся. Нужно задать каждому каскаду свой режим работы по постоянному току. Для этого и введен переменный резистор R5 ("Сдвиг"), с помощью которого можно изменять ток базовой цепи транзистора. К примеру, при перемещении движка резистора в сторону левого, по схеме, вывода ток базы транзистора VT будет

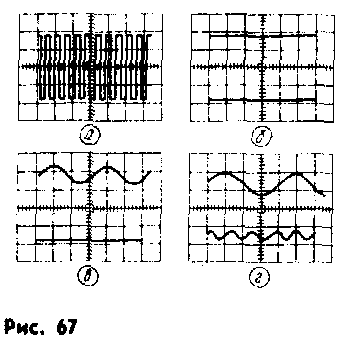

возрастать, a VT2 падать. Соответственно будет возрастать и ток коллектора транзистора VT1, а значит, падение напряжения на общей коллекторной нагрузке (резисторе R6), когда открыт транзистор. Иными словами, на резисторе R6 приоткрытом транзисторе VT1 будет одно напряжение, а при открытом транзисторе VT2 - другое. Поэтому на вход осциллографа будет поступать импульсный сигнал (рис.67, а), верхняя площадка которого будет принадлежать, скажем, первому каналу(т. е. соответствовать открытому состоянию транзисторе VT1), а нижняя площадка – второму.

Длительность фронта и спада сигнала весьма коротка по сравнению с длительностью самого сигнала, поэтому при той развертке, на которой будете рассматривать сигналы ЗЧ, на экране осциллографа выделятся две четкие линии развертки (рис. 67, б), которые можно сдвигать или раздвигать относительно друг друга переменным резистором R5.

Достаточно теперь подать на вход первого канала сигнал ЗЧ - и верхняя линия развертки отразит его форму (рис, 67, в). А при подаче такого же сигнала(кратного по частоте) на вход второго канала нарушится "спокойствие"второй линии (рис. 67, г). Размах изображения того или иного сигнала можно регулировать соответствующим переменным резистором (R1 - для первого канала и R10 - для второго).

Все транзисторы коммутатора могут быть П416Б, МП42Б или другие аналогичной структуры, рассчитанные на работу в импульсных режимах и обла-

дающие возможно большим коэффициентом передачи тока. Переменные резисторы - СП-1, постоянные - МЛТ-0,25 или МЛТ-0,125, конденсаторы - К50-6 (С1, С2) и КЛС, МБМ (СЗ,С4). Источник питания - батарея 3336, выключатель питания SA1 и зажимы ХТ1 -ХТ6 - любой конструкции.

Часть деталей коммутатора размещена на плате из фольгированного стеклотекстолита, а часть - на стенках корпуса.

Настало время проверить коммутатор. Поможет здесь, конечно, наш осциллограф. Его земляной щуп подключите к общему проводу (зажим ХТ4), а входной - к коллектору любого транзистора мультивибратора (VT3или VT4). Режим работы осциллографа ждущий, длительность развертки - 5 мкс/дел., вход - закрытый. Надеемся, что эти указания уже понятны вам и позволят нажать на осциллографе нужные кнопки.

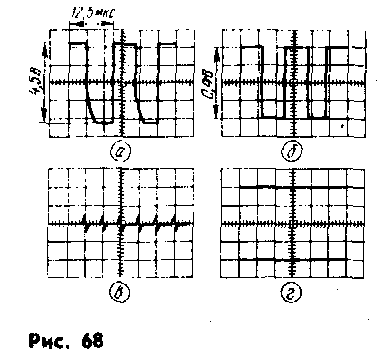

Включите питание коммутатора. Сразу же на экране появятся импульсы мультивибратора (рис. 68, а) амплитудой около 4,5 В, следующие с частотой приблизительно 80 кГц (длительность периода - примерно 12,5 мкс). Такой же сигнал должен быть и на коллекторе второго транзистора мультивибратора.

После этого переключите входной щуп осциллографе на выход коммутатора (зажим ХТЗ), установите движки переменных резисторов R1 и R10в нижнее по схеме положение, а резистора R5 - в любое крайнее. Чувствительность осциллографа придется установить равной 0,1 В/дел, чтобы на экране появился

импульсный сигнал (рис, 68, 6), напоминающий сигнал мультивибратора. Это результат поочередного открывания транзисторов VT1 и VT2 при разных напряжениях смещения на их базах.

Медленно перемещайте движок переменного резистора R5 в другое крайнее положение. Верхние и нижние площадки импульсов начнут сближаться, и вскоре на экране появится изображение(рис. 68,в), свидетельствующее о равенстве режимов транзисторов. Образуется как бы один луч осциллографа, составленный из площадок - длительностей открытого состояния транзисторов ("всплески" между ними - результат переходных процессов при открывании и закрывании транзисторов). При дальнейшем перемещении движка резистора площадки импульсов начнут расходиться. Правда, по сравнению с первоначальным положением, верхние площадки будут "принадлежать" другому каналу.

Теперь отпустите кнопку "МС - МКС" осциллографа, установив тем самым примерно в тысячу раз большую длительность развертки. На экране появятся две линии (рис.68, г)-два луча. Верхний луч должен "принадлежать" первому каналу, нижний - второму. Корректируют такое положение переменным резистором R5.

Начала лучей могут немного подергиваться из-за неустойчивости синхронизации. Чтобы исключить это явление, нужно либо установить ручку "СИНХР." в среднее положение, соответствующее нулевому сигналу синхронизации, либо переключить осциллограф в режим внешнего запуска (нажав кнопку "ВНУТР. - ВНЕШН.").

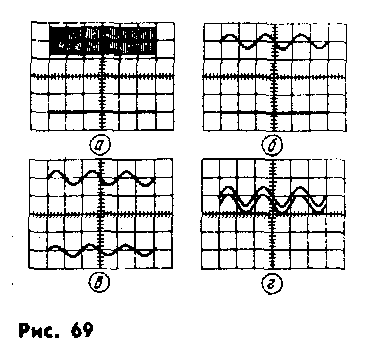

Далее установите движок переменного резистора R1в верхнее по схем положение и подайте на зажимы ХТ1, ХТ2 сигнал с генератора ЗЧ(скажем, частотой 1000 Гц). Амплитуда сигнала должна быть не менее 0,5В. Сразу же "размоется" верхний луч (рис. 69, а). Если же окажется "размытым"нижний луч, поменяйте лучи местами переменным резистором R5. Перемещением движка резистора R1 подберите размах "дорожки" равным 2...3 деления. Переключателями длительности развертки осциллогра

фа и ручкой длины развертки постарайтесь добиться на экране устойчивого изображения нескольких синусоидальных колебаний(рис. 69,6). Сделать это не так просто, поскольку синхронизации практически нет и ее трудно осуществить - ведь на вход осциллографа поступает несколько сигналов(импульсный и синусоидальный) и развертка не в состоянии выбрать какой-нибудь из них.

Но тем не менее способы получения устойчивого изображения есть. Во-первых, добившись предварительно в автоматическом режиме появления изображения колебаний, переводят развертку в ждущий режим с внутренней синхронизацией (кнопка "ВНЕШН. - ВНУТР." отпущена) и более точным подбором уровня синхронизации сигнала ручкой "СИНХР." (обычно ее приходится устанавливать вблизи среднего положения) добиваются устойчивого изображения.

Второй способ заключается в том, что развертку синхронизируют внешним сигналом амплитудой не менее 1 В от генератора ЗЧ, с - которым предполагается проверять аппаратуру. О подобном способе синхронизации мы уже рассказывали, надеемся, что вы сможете правильно нажать нужные кнопки и подать сигнал на гнездо "ВХОД X". Если же на второй канал тоже подать сигнал ЗЧ, например, соединив перемычкой зажимы ХТ1 иХТ5, "заработают" оба луча осциллографа (рис. 69, в). Попробуйте теперь изменять амплитуду сигнала переменными резисторами R1 и R10, смещать линии развертки переменным резистором R5. Вы убедитесь, что этими регулировками можно не только устанавливать желаемый размах изображений, но и подводить изображения друг к другу настолько, что станет удобно сравнивать их форму (рис. 69, г).

И еще один совет. Чтобы можно было рассматривать сигналы небольшой амплитуды, нужно переменным резистором R5 максимально сблизить лучи и перейти на более чувствительный диапазон - 0,05 В/дел, или даже 0,02 В/дел. Правда, при этом могут несколько "размыться" линии развертки из-за шумов транзисторов и различных наводок.

Не менее интересен второй вариант коммутатора, в котором линии разверток сплошные, а не составленные из площадок импульсов. Достигается это тем, что коммутатор как бы отклоняет линию развертки то вверх, то вниз, предоставляя ее для просмотра сигнала то первого канала, то второго. Поскольку частота этих отклонений сравнительно большая, глаз не успевает замечать их и создается впечатление, что на экране два независимых друг от друга луча.

Какова идея этого варианта? На задней стенке осциллографа есть гнездо, на которое выведено пилообразное напряжение генератора развертки. Вот оно и будет управлять коммутатором: на время одного хода "пилы" откроется транзистор усилительного каскада первого канала, на время другого хода - транзистор второго канала, и т, д. Удобство такого способа коммутации прежде всего в том,что он позволяет рассматривать колебания значительно более широкой полосы частот по сравнению с предыдущим вариантом. В сказанном нетрудно убедиться,собрав, опробовав и сравнив в работе оба коммутатора.

К сожалению,коммутатор второго варианта несколько сложнее, поскольку в него добавляется преобразователь пилообразного напряжения в импульсное, выполненный на трех транзисторах. Да и мультивибратор заменяется другим переключающим устройством - триггером, содержащим большее число радиоэлементов.

На транзисторах VT3и VT4 собран триггер, который обладает двумя устойчивыми состояниями. В зависимости от состояния, в котором в данный момент находится триггер, к общему проводу коммутатора оказывается подключенным либо резистор R4 либо R7а, значит, открыт входной транзистор либо первого либо второго канала - как и в предыдущем варианте коммутатора.

Для перевода триггера из одного состояния в другое на его вход (точка соединения конденсаторов СЗ, С4) должен поступать короткий импульс положительной полярности, Такой импульс снимается с триггера Шмитта, выполненного на транзисторах VT6 и VT7. В свою очередь, триггер Шмитта подключен к усилителю-ограничителю, собранному на транзисторе VT5 - на его вход(зажим ХТ7)и подается пилообразное напряжение с осциллографа. Причем для нормальной работы всего формирователя импульсов на зажим ХТ7 можно подавать сигнал амплитудой от 0,5 до 20 В. "Излишки" сигнала ограничиваются резистором R17, поэтому ток эмиттерного перехода транзистора VT5 не превышает допустимого во всем диапазоне указанных амплитуд сигнала.

Все транзисторы дополнительного устройства могут быть такие же, что и в предыдущем коммутаторе, диоды - любые из серии Д9, конденсаторы - КЛС (СЗ, С4), КМ, МБМ (С6),резисторы - МЛТ-0.25 или МЛТ-0,125.

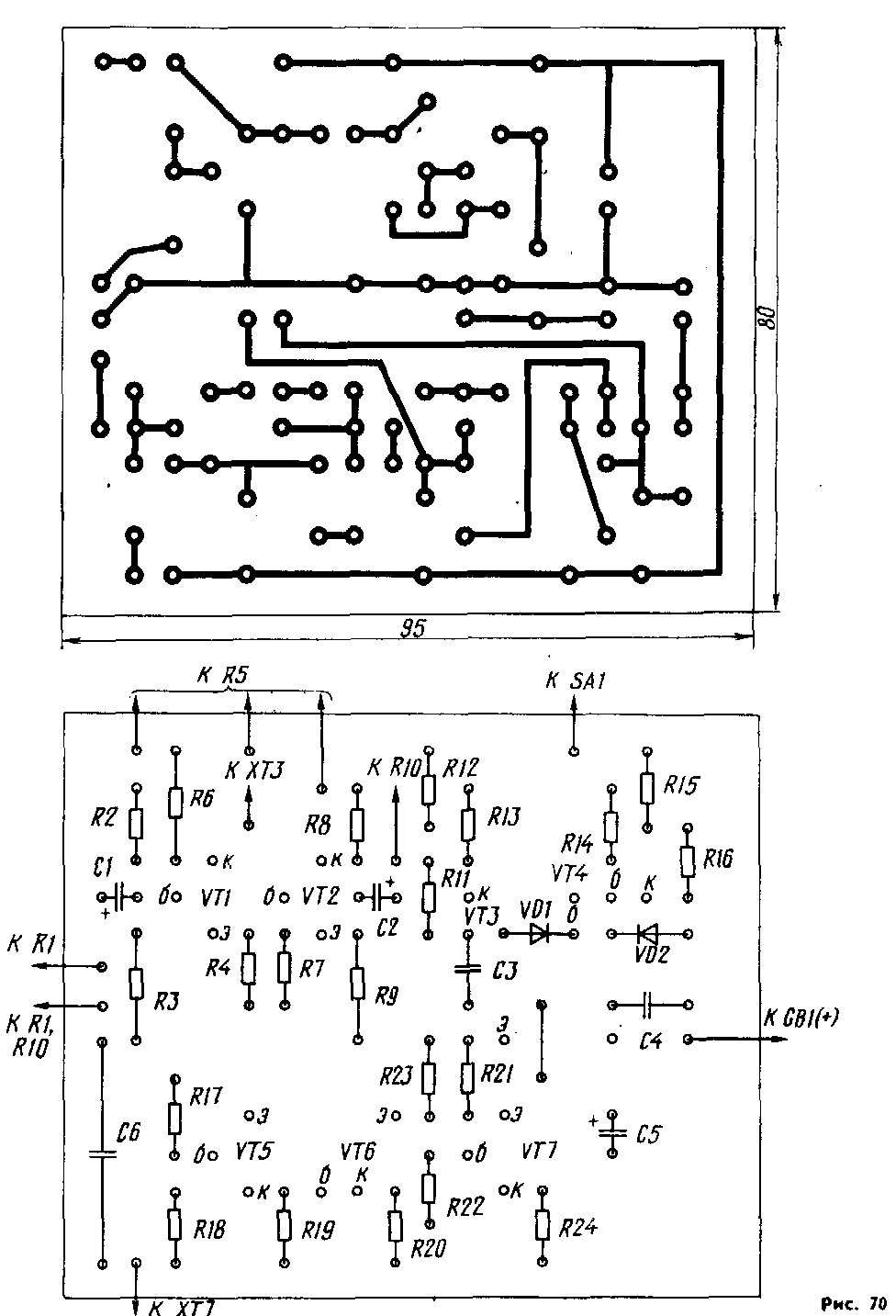

Чертеж печатной платы для этого варианта коммутатора приведен на рис. 70. Конструктивное оформление коммутатора остается прежним, за исключением того, что на задней стенке корпусе устанавливают дополнительный зажим ХТ7, который соединяют проводником с гнездом на задней стенке осциллографа.

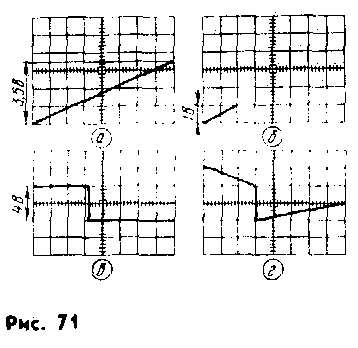

Проверку этого коммутатора начинают с контроля пилообразного напряжения на зажиме ХТ7.Для этого "земляной" щуп осциллографа подключают, как и прежде, кзажиму ХТ4, а входным касаются зажима ХТ7 (осциллограф работает в автоматическом режиме с открытым входом, начало развертки устанавливаютвначале нижнего левого деления шкалы. При чувствительности 1 В/дел, и крайнем правом положении ручки регулировки длины развертки на экране появится изображение одного пилообразного колебания в виде наклонной прямой линии (рис.71, а). Такое изображение будет сохраняться при установке любой длительности развертки.

Когда же будете перемещать ручку регулировки длины развертки вдругое крайнее положение, длина наклонной линии станет уменьшаться и достигнет минимального значения(рис. 71, б). По масштабной сетке вы сможете определить амплитуду пилообразного напряжения при крайних положениях ручки указанной регулировки - 3,5 В и 1 В.

Затем переключите входной щуп осциллографа на вывод коллектора транзистора VT7(или на точку соединения конденсаторов СЗ и С4), а сам осциллограф переключите в режим закрытого входа и переместите линию развертки на середину масштабной сетки. На экране должен появиться положительный импульс (рис. 71, в), изображение которого в деленияхма сштабной сетки будет оставаться стабильным при изменении длительности в широких пределах, а также длины ее линии. Если же при изменении длины развертки, а значит, амплитуды входного сигнала на зажиме ХТ7, импульс будет пропадать, следует подобрать точнее резистор R18.

При больших длительностях развертки (10, 20 и 50 мс/дел.) будет наблюдаться искажение сигнала (рис. 71, г), свидетельствующее о дифференцировании импульса во входных цепях осциллографа из-за недостаточной емкости разделительного конденсатора. Выход здесь простой - переключить осциллограф в режим открытого входа, а входной щуп подключить к исследуемой цепи через бумажный конденсатор емкостью 2 мкФ.

После этого точно так же щуп с конденсатором подключают к выходному зажиму ХТЗ и наблюдают на экране две линии развертки, как и с предыдущим коммутатором. Чувствительность осциллографа устанавливают равной 0,1 В/дел. Дальнейшая работа с коммутатором не отличается от ранее описанной.

Возможно, вы захотите удостовериться в поочередном переключении линий развертки. Тогда установите кнопками осциллографа самую большую длительность - 50 мс/дел. и поверните ручку длины развертки в крайнее правое положение. Вы увидите медленно перемещающуюся точку то по траектории верхней линии развертки, то по траектории нижней линии.